目次

静岡市葵区の水落町(みずおちちょう)。周辺に滝や川がない街中で“水が落ちる”とは? 地名の由来を探ると、江戸時代の治水事業の痕跡が見えてきました。

由来を知る人は少ない

静岡市葵区の中心部、駿府城公園の北東側に面している水落町。その由来について、地元の人々に聞いてみました。

「わからない」「全然知らない」と、多くの人が地名は知っていても、その由来までは知りません。

しかし、皆一様に「駿府城のお堀の水が関係しているのではないか」と感じているようです。

確かに、水落町は駿府城の外堀に面しています。

しかし、それ以外に目立った川や池は見当たりません。

聞き込みを続けていると、興味深い情報をゲットしました!

街行く人:

水が北街道方面まで本当は通っていたと聞いたことがあります

北街道は駿府城公園から清水区方面まで、静岡市を北東に走る主要道路です。

現在の地図上では川や水路は確認できませんが、これは重要な手がかりかもしれません。

お堀の水が昔は北街道につながっていたとは、どういう事なのでしょうか。

幻の川があった?

ここで、以前調査したある情報を思い出しました。

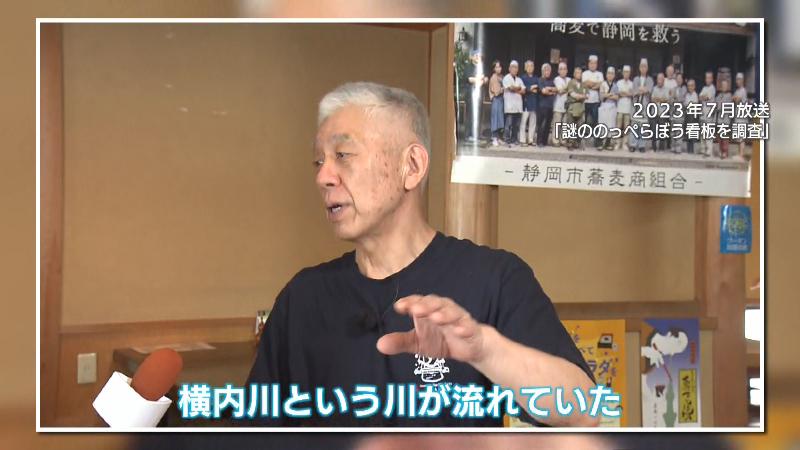

「駿府城から続く農業用の水路があった」と、地元の事情に詳しい慶応2年創業のそば店「安田屋本店」の安田裕さんが教えてくれたのです。

また、安田屋本店の前には、横内川という川も流れていたそうです。

安田屋がある場所は、北街道に沿って流れる横内川と、南に下る農業用水路の分岐点だったというのです。

現在は道路の下に隠れて流れている横内川ですが、これは「水落」と関係がありそうです。

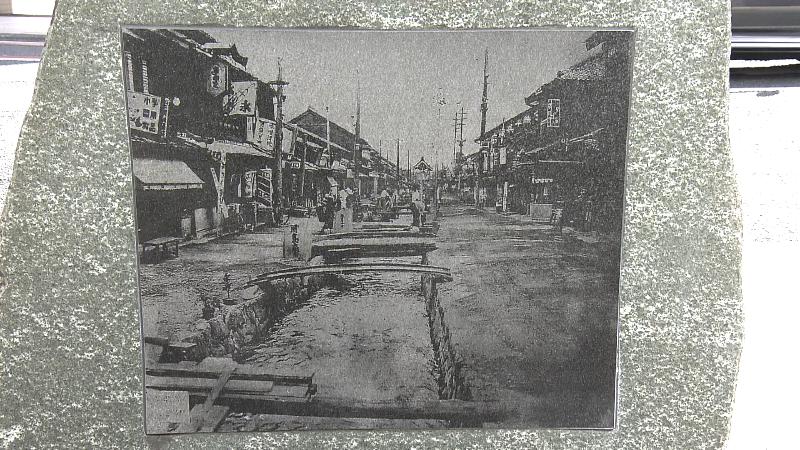

さらに調査を続行します。北街道を北東方面へ歩いて行くと、「北街道」「横内川跡」の文字が刻まれた石碑を発見しました。

説明看板にはこう記されていました。

「横内川はおよそ400年前、家康公の命により駿府城築城に際して作られた運河でした。水落町を起点に北街道沿いに巴川に至る」

横内川は水落町が起点だったのです。昔の横内川の写真も石碑にありました。遠くまで真っ直ぐ続く川の両側を道と建物が囲んでいます。

お堀から川へ水が流れ落ちる場所

地域のことは地元の方に聞くのが一番。そこで、昭和初期の1934年に水落町に開業した山田時計店を訪ねました。

水落町の由来について、何か知っていることはありますか?

山田時計店・山田忠男さん:

「駿府城のお堀の水が落ちる」ということから来てるでしょうね

駿府城のお堀の水が 横内川へ流れ落ちる場所だから。山田さんによると、これが水落町の名前の由来と言われているそうです。

名前の由来になっている“水が落ちる場所”は現在でも見ることができるそうです。

山田時計店・山田忠男さん:

水門も残ってますね。今も多少そこから清水に向かって水は流れてますよ

現在も残る水門を見に行こう!

「水落」の痕跡が見られるという水落交番の裏に向かうと、確かにそこには水門がありました。

北街道側に向かってお堀から水が流れ出ているのが確認できます。

地下水路となっているため奥の方までは見えませんが、確実に水が流れているのがわかります。

これこそが、水落町という地名の由来となった場所。

運河として利用された横内川は、さらにそこから分岐して駿河区大谷地区の農業にも利用された大切な水でした。

その起点となったのが、駿府城から水が流れ落ちる町、水落町だったのです。

水落町の名前の由来を探ることでわかった、水の歴史の物語。歴史を知ることで、いつも見ている街並みも、また少し違った顔を見せてくれました。

【もっと見る!地名の記事】