南海トラフ巨大地震が起きた際の被害想定を政府が見直し、3月31日 公表されました。静岡県内の死者は最大10万3千人とこれまでと同程度の厳しい結果が示されました。

内閣府は2012年に公表した南海トラフ地震の被害想定について新たな想定を検討し、2025年3月31日 坂井防災担当相に手渡されました。

全国の死者は最大32万3千人とされてきましたが、今回は最大29万8千人。

政府は8割の減少を目指していましたが、1割減にとどまりました。

想定は、すぐ避難する人を20%として算出していて、70%なら17万7千人と10万人以上減らせるとされましたが…。

ワーキンググループ主査・福和信夫 名古屋大学名誉教授

何としても、南海トラフ地震の被害を減らさない限り、この国の将来が非常に危ぶまれる。何とか国民の皆さん、産業界の皆さんにそろそろ本気になって対策を進めてほしい

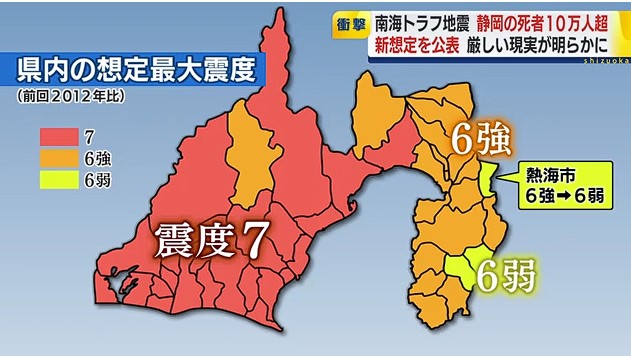

県内の死者は、前回の最大10万9千人に対し、今回は10万3千人でした。

地震の揺れは、西部中部の、ほとんどの市町で最大震度が7と想定されています。

熱海市が、6強から6弱に変更されました。

地形データの更新もあり、津波により30cm以上の浸水する面積は1万3920ヘクタールと、これまでより450ヘクタール増加しています。

最大の津波の高さは、西部では浜松市や袋井市などで1m高くなりました。

中部では焼津市や駿河区で低くなっています。

松崎では前回より2m高くなりました。下田市は2m、伊東市は1m低くなりました。

津波避難タワーや命山の整備、耐震補強、避難訓練など進められてきましたが、依然として厳しい想定が示されたことについて専門家は…。

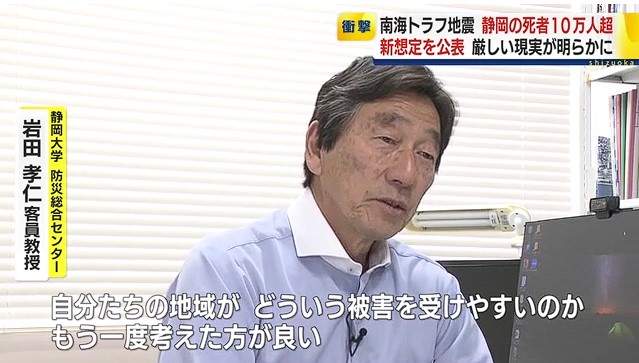

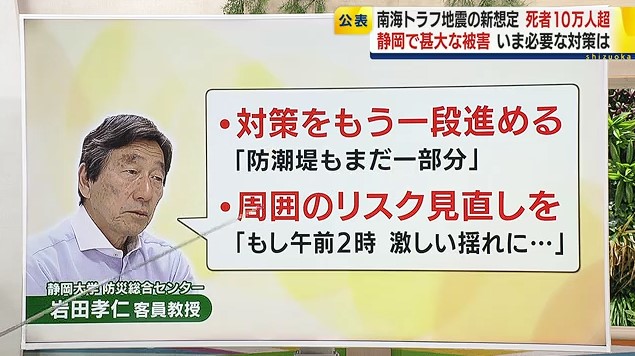

静岡大学総合防災センター・岩田孝仁 客員教授:

対策がまだまだ十分進んでこなかった。耐震化を進めたり、津波からの早期避難体制を作ったり、津波そのものを防ぐ防潮堤をつくったりしてきている。

それが完璧にできているのであれば、かなり犠牲者は減るが不十分であれば当然、犠牲者はたくさん出る。

もう一度この想定をベースに、いまの知見で自分たちの地域がどういう被害を受けやすいか、もう一度考えた方が良い

鈴木知事は…。

静岡県・鈴木康友 知事:

冷静に受け止めていただきたい。県として、新たな第5次の被害想定を策定している

今回の報告も精査しながら作っていきたい

新たに示された被害想定の内容をくわしく見ていきます。スタジオには加藤解説委員です。

加藤洋司 解説委員:

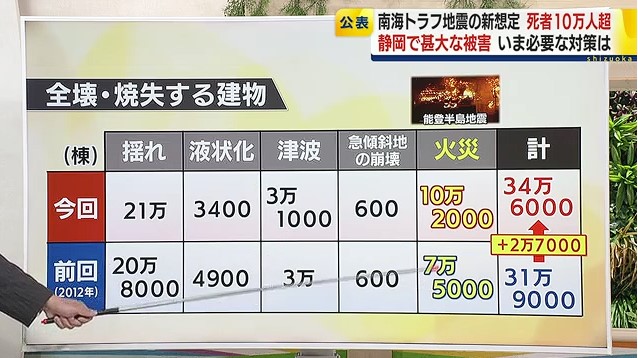

新しい想定は、地形データなど新しい知見、技術に加え、この10年に起きた事象も考慮して策定されてきました。よく見て取れるのが火災です。

全壊または焼失する建物は、今回静岡県内で34万6千棟とされました。

これは前回よりも2万7千棟も増えています。要因を見ると揺れや津波による被害は変わっていませんが、火災が大幅に増えています。

能登半島地震で起きたような地震後の大規模火災が想定に入れられたためだということです。

加藤洋司 解説委員:

次に県内の死者です。VTRにあったように 最大10万3千人と、6千人減っていますが要因別にみると火災による死者は1600人から1900人に増えています。

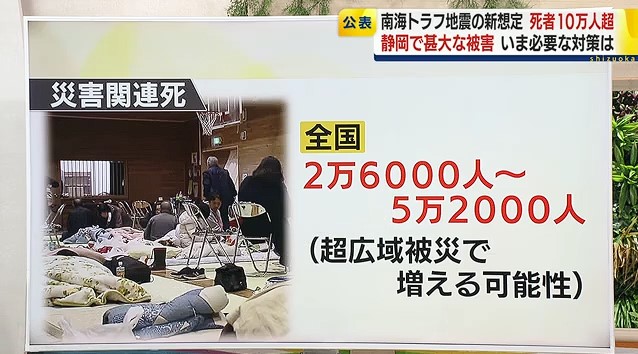

住む場所を失って増えるのが避難者で、心配されるのが「災害関連死」です。

今回の想定では、全国で2万6千人から5万2千人にのぼると初めて示されました

加藤洋司 解説委員:

岩田客員教授は、2つの指摘をしています。

1つは、対策をもう一段進めること。防潮堤は、浜松市、磐田市、吉田町などで進みましたがまだ一部で、犠牲者を大きく減らすには、さらなる整備が必要です。

もう1つは、自分の周囲のリスクを見直すこと。もし、このあと例えば午前2時に激しい揺れがきたらどうするか?どんな危険があるかや必要な対応は何か、行動を考えてほしいとしています。

西原さんは、被害を減らすために、何が必要と?

西原茂樹 総務省地域力創造アドバイザー(元牧之原市長):

想定死者数が減らない理由は国がお金を付けてくれないからです。それぞれの市町は、

地震で「家が倒壊しない」「家具が倒れてこない」「すぐ逃げる」ということをしっかりやっている。防潮堤や避難施設などは国がお金を出さないと進まない。国が本気になって対策に取り組んでもらわないと

加藤洋司 解説委員:

国の想定に続いて、県も第5次被害想定の策定を行っていて、それに沿った防災計画も進められます。

それを待つことなく、家庭や地域で話し合いできる行動を始めることが重要です。

ここまで、南海トラフ地震の新しい想定についてお伝えしました。