目次

2月26日に岩手県大船渡市で起きた山林火災は、消防や自衛隊などによる懸命な消火活動により3月9日に鎮圧宣言が出された。

この事態の推移を見守っていた災害対応を経験した消防の元トップは現場の過酷さと私たちが被災者に思いを巡らせることの大切さを語る。

国内最大規模の山林火災が発生

岩手県大船渡市で起きた山林火災。

山肌は真っ赤な炎に埋め尽くされ、燃えさかる炎の帯が住宅街を襲った。

死者1人、建物の被害は少なくとも210棟に上り人口の14%にあたる最大4500人あまりに一時避難指示が出された。

加藤洋司 解説委員:

岩手三陸で起きた大規模な山林火災。静岡県に住む私たちが考えるべきこと、備えるべきことは何なのでしょうか?関係機関の対応は、危機管理の専門家にはどう映ったのでしょうか?

全国から駆けつけた消防や自衛隊による懸命の消火活動。

住み慣れた家を失ったり、親族を失くしたりした被災者の涙。

深刻な事態に思いを寄せる

こうした事態の推移を特別な思いを胸にみてきた男性がいる。

植田宜孝さん(61)だ。

植田宜孝さん:

現場で消火にあたる隊員は相当な苦労だったろう。すごく危ない局面もあったのでは

住民の命を守り、危機対応にあたる消防。

植田さんは陸上自衛隊に38年間所属し、定年退職したあと熱海市で危機管理監と消防長を務めてきた。

2021年7月、土石流災害が発生した際には救命・救助の指揮を執り全国から集まった部隊と住民・被災者を守る活動をしてきた。

人を守る仕事に変わって今度は楽しみ・感動を与える仕事をと、いまは小山町で観光協会の事務局長を務めている。

しかし、仕事は変わっても国内で起きた深刻な事態に思いを寄せていた。

大船渡の山林火災で上空から行われたヘリコプターによる散水。

その消防ヘリの10倍、一度に5トンの水を運ぶ能力をもつのが自衛隊のヘリだ。

植田宜孝さん:

私の経験からすると、陸上自衛隊がもつ大型ヘリコプターCH47、これが空中消火すると延焼を食い止められたり、鎮火の方向に向かうので今回もそのような展開になるのかと

想像を絶する過酷な状況

しかし、上空からの消火ではなかなか延焼の拡大を食い止めることは出来なかった。

地上でも消防車がホースをつなぎ懸命に放水を行ったが現場は険しい山の中、斜面を登った先という所も多かった。

植田宜孝さん:

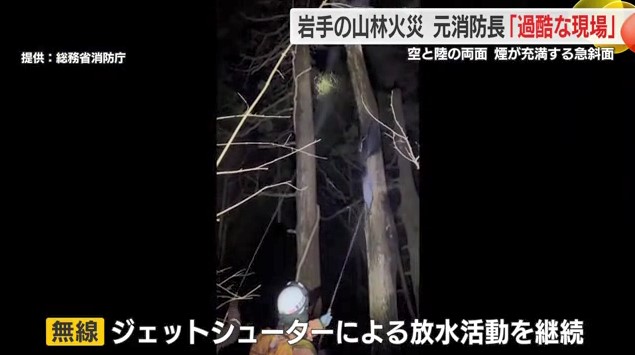

人力で、“ジェットシューター”という水のうをかついで、火元に行くことになる。それは危険を伴うし時間がかかる

“ジェットシューター”をかつぎ、人力で行われた消火活動。

表面の火は消えても木の根元や幹の中に熱が残るため、極めて難しい作業で24時間体制で続けられた。

(消火活動中の無線ー 提供:総務省消防庁)

現場「燃えている立ち木を1本確認しました」

司令「ジェットシューターで対応可能ですか?」

現場「地上から約5mの位置」

司令「いったん、ジェットシューターを持って行かせます」

現場「こちらから持って行っています」

現場「ジェットシューターによる放水活動を継続しその後、確認を行います」

植田宜孝さん

本当に過酷、想像を絶するような活動になります。(Q.危険ですよね?)危ないです。火はどこから回ってくるか、我々の予測を越えた動きをするので火が大きくなればなるほどリスクは増す

今回の山林火災では2月26日の発生当日に岩手県に災害対策本部が立ち上げられ、消防庁と自衛隊に、部隊の派遣要請が行われた。

住民の支援にあたる関係機関も多く現地入りした。

植田宜孝さん

コーディネートするのはすごく大変で、現場で指揮にあたるのは本部長の市長、それから危機管理を担当する人、いかにそれぞれの長所を発揮してもらうかが大事

山林火災のリスクは他人事ではない

避難指示が解除され自宅での生活を取り戻した人がいる一方、住む家を失った人もいる。

水道などライフラインが途絶えたままの人も…。

森林や地域の再生は、これから先、長い道のりとなる。

一方で、オイル成分を含んだ針葉樹、マツやスギなどは静岡県にも広く分布しているため県内でも同じような山林火災が起きる可能性はある。

植田さんは地震や台風だけでなく山林火災でも避難する事態が起きること、これから長く復旧復興に取り組む人がいることに思いを巡らせてほしいと話す。

植田宜孝さん

災害に遭遇した人は大変な思いをして災害に対応しその後の復旧復興に携わっている。災害を受けていない人たちも共有するのが大変重要なこと。他人事とせず自分の身の周りに起こったらいかにするか考えて準備をする。そういうことができれば何が起こっても皆さんが命を守って復旧復興につなげる役に立つのでは